I sei giorni dello Spiz. Piero Radin racconta la via aperta cinquant’anni fa con Renato Casarotto.

Di Vittorino Mason

Entrare nella Valle di San Lucano è di per sé un viaggio nel tempo; quel tempo lontano che l’ha incisa lungo i sette chilometri di lunghezza. Stretta e solitaria rimanda subito lo sguardo in alto, alla luce, ma a destra e a sinistra pareti altissime sembrano occludere la via del cielo. Da una parte l’iperbole dello Spigolo Nord dell’Agnèr, dall’altra il mondo lunare e selvaggio delle Pale di San Lucano.

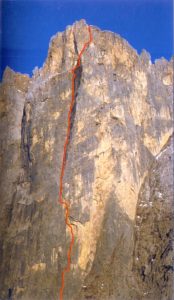

Proprio qui, in queste montagne elitarie, cinquant’anni fa è stata scritta una delle pagine più importanti dell’alpinismo italiano. Dal 7 al 12 giugno del 1975 (in molti testi e scritte le date divergono, ma i nostri iniziarono l’avventura il sabato 7 e giunsero al punto di partenza giovedì 12) Renato Casarotto e Piero Radin affrontarono la bellissima parete Sud-ovest dello Spiz di Lagunàz (2338 m) e in cordata risalirono lungo gli 800 metri di quello che è considerato il diedro più perfetto e regolare delle Dolomiti. Una spaccatura che sembra sospesa nel vuoto, un libro aperto dove le rughe e le pieghe della roccia diventano lettere d’alfabeto con le quali solo pochi, intrepidi e forti arrampicatori riescono a scrivere pagine di alpinismo da lasciare ai posteri in forma di poesia in movimento.

Superba, lunga e severa, a distanza di cinquant’anni questa via, diventata una classica, rimane comunque un percorso per poche ed affiatate cordate. Non è solo l’arrampicata verticale a fare la differenza, ma pure la complessa e impegnativa discesa in un ambiente ostile e isolato. Poche le ripetizioni e tra queste merita senz’altro d’essere segnalata quella del mai dimenticato Lorenzo Massarotto, silenzioso fuoriclasse che dal 10 al 12 luglio del 1982 compì la prima ripetizione e la prima solitaria. Di grande valore anche la prima invernale dei tre lecchesi Giorgio Anghilleri, Riccardo Milani e Manuele Panzeri che in cinque giorni, dal 27 al 31 dicembre del 1989, effettuarono la prima invernale. Notevole anche la prima femminile ad opera di Marika Freschi (da anni gestore del rifugio Pordenone col marito Ivan Da Rios) in cordata con Francesco Scandolin, realizzata nel luglio del 2004 in due giorni e con due bivacchi.

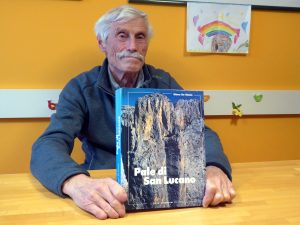

Piero Radin

Il prossimo giugno saranno cinquant’anni dall’apertura del Diedro Casarotto-Radin (7\12 giugno 1975) e quale migliore occasione per ritornare in quei giorni con uno dei due protagonisti, Piero Radin. Un passato da elettricista e alpinista a tempo perso. Di lui si è sempre parlato poco, una sorta di gregario rimasto nell’ombra, un mite che ha amato scalare più che parlare di sé.

Accademico, per dieci anni compagno di cordata di Renato Casarotto, Piero è uno di quegli alpinisti che hanno sempre preferito l’azione alla parola; vuoi perché schivo, perché è nel suo carattere rimanersene in disparte, ma in montagna.

Al suo attivo ha oltre mille ascensioni di vario grado e difficoltà nelle Alpi, nelle Dolomiti (spesso in compagnia di Giacomo Albiero, altro fortissimo alpinista vicentino), in America Latina e Himalaya. Tra queste meritano di essere ricordate la Prima ripetizione in solitaria della via Vinatzer-Castiglioni alla Sud della Marmolada, Prima ripetizione invernale allo spigolo Strobel della Rocchetta Alta di Bosconero, 4 nuovi itinerari sulle Pale di S. Lucano tra cui il celeberrimo diedro allo Spiz di Lagunaz sempre in cordata con Renato Casarotto, nel gruppo del Monte Bianco la cresta sud dell’Aiguille Noire du Peuterey, l’Innominata, la cresta sud dell’Aiguille Noire du Peuterey, il Pilone Centrale del Freney, in Perù la Prima ripetizione solitaria italiana al Nevado Huandoy nord (6395 m) e la Prima salita alla cima Bisaccia (5455 m), in Nepal l’Annapurna III (7577 m).

Con quella sua leggerezza, velocità d’azione, facilità di movimenti ed esperienza, a ottant’uno anni suonati, ancora oggi si diverte ad arrampicare costantemente su vie classiche. Ma la qualità che gli fa maggiormente onore, è la facilità con la quale si mette in gioco, a disposizione degli altri e per la sua longevità alpinistica è il punto di riferimento dell’alpinismo vicentino.

Vado a trovarlo nella contrada di Monteviale dove vive con sua moglie. Mi sembra quello di sempre. Quello dell’ultima volta che abbiamo arrampicato assieme. Fisico asciutto, minuto, un volto caratterizzato dai baffetti e da un sorriso sempre disponibile al dialogo. Da qualche giorno ha mal di schiena. Colpa dell’umidità, della pioggia, delle fatiche e degli acciacchi che il suo corpo ha accumulato. Ci accomodiamo e lui subito dispiega le sue mani sopra il libro di Ettore De Biasio “Pale di San Lucano” dove in copertina c’è la montagna in questione, il diedro che è come un libro aperto sulla sua storia.

Le dita della mano destra mostrano le amputazioni subite dopo la salita all’Annapurna III nel 1977. In quell’occasione se la vide davvero brutta: dopo l’incidente accorsogli ci vollero sette giorni per riportarlo al campo base.

Mentre lui attende che io dica, la mia attenzione si sposta sulla sua destra dove appeso al muro c’è un foglio con la foto di un guru indiano. C’è anche scritto qualcosa. Leggo: “Le difficoltà esistono al fine di farci diventare forti e superarle”. Concordo in pieno. Anche Piero le ha fatte sue.

L’intervista

Perché Renato propose proprio a te la salita?

Lui aveva bisogno di un secondo forte e affidabile, non di uno che a un certo punto gli dicesse: torniamo indietro! Già da qualche anno io facevo cordata con lui, conosceva le mie capacità. Assieme avevamo realizzato la prima invernale allo Spigolo Strobel al Bosconero e poi una nuova via sulla Quarta Pala di San Lucano. Comunque, prima che a me, aveva chiesto al giovane alpinista Diego Campi, ma gli disse che nelle Pale di San Lucano non voleva andarci. Io invece dissi subito di sì.

Eppure tu sei arrivato tardi alla montagna.

Sì, ho cominciato ad arrampicare nel 1972 perché prima, non ci crederai, suonavo la chitarra elettrica, una Gibson, con i Duca d’Este, un gruppo di rhythm & blues di Vicenza, allora abbastanza famoso.

Nel 1975 tu avevi 32 anni e Renato 27 anni; una coppia forte e matura per affrontare una simile avventura.

Sì, eravamo davvero affiatati. Di poche parole, ma quelle giuste per stare assieme. Considera che era sempre lui che decideva cosa e come fare. La sua determinazione, caparbietà e forza erano trainanti e coinvolgenti. Seppur più vecchio di lui, io mi consideravo alle prime armi, invece Renato arrampicava da tempo, era forte e aveva mire molto alte.

Chi dei due individuò il diedro e la possibile via?

In realtà fu Alessandro Gogna a suggerire a Renato quella via, poi nell’aprile del 1975 noi andammo a ad aprire una via sulla Quarta Pala, proprio per osservare da vicino il gran diedro sud-ovest dello Spiz di Lagunaz. Il diedro l’avevamo proprio davanti. Per tutto il giorno l’abbiamo ammirato cercando di capire come salirlo. Era bello, ma su quella roccia l’ascensione sembrava davvero impegnativa, e così poi si rivelò.

Una volta decisa la data, avevate pensato quanti giorni ci potevano volere per realizzare la via?

Considera che non era facile coniugare impegni di lavoro con giorni di ferie. Allora Renato lavorava nell’infermeria della stazione di Vicenza, mentre io ero elettricista. Avevamo organizzato di partire sabato 7 giugno, anche se il tempo era molto incerto ed eravamo convinti di farcela in due, massimo tre giorni. Uno per portarci all’attacco della via, uno per salire il Gran Diedro, e uno per scendere. Invece ce ne occorsero tre per il Diedro e due per la discesa.

Che materiali e cibo avevate?

Più di cinquanta chiodi, cunei di legno, un po’ di moschettoni, due corde da quaranta metri, due amache, sacco da bivacco, pochissimo vestiario, un fornelletto per scaldarci l’acqua per il the e viveri solo per due, tre giorni, tra cui un salame che la madre di Renato gli infilò nello zaino a sua insaputa.

Tutto lo zoccolo iniziale è un ambiente molto selvaggio: mughi, solo le tracce dei camosci, rocce marce, passaggi ostici. Come avete deciso il percorso d’approccio?

Bisogna dire che Renato era un alpinista istintivo; non era portato per studiare prima i particolari e andava su a naso, dove gli sembrava più opportuno. Così, il 7 giugno, iniziammo la nostra avventura in mezzo alle nebbie, su terreno bagnato, seguendo dei vecchi chiodi (fittoni), forse di boscaioli, infissi lungo il Boral e superando già passaggi molto impegnativi.

Per superare lo zoccolo e giungere sotto la parete, dove abbiamo bivaccato, facemmo un giro molto lungo e complicato che adesso nessuno percorre più. Ci volle un giorno intero per arrivare all’inizio della via, sotto il Gran Diedro.

Andavate in alternata o tirava sempre Renato?

Sempre lui. Renato era più forte, sapeva cosa fare, come e dove piantare i chiodi. L’unica via che ho fatto in alternata con lui è stata quella che abbiamo aperto subito dopo questa, sulla Terza Pala di San Lucano nel 1975: la Via del Piano Inclinato.

Seppur la via si sviluppi su 1350 metri, la salita vera e propria si concentra sulle alte difficoltà del Grande Diedro e sui tiri di corda che lo precedono.

Direi che le difficoltà maggiori le abbiamo incontrate anche prima del Grande Diedro, dove ci sono dei tetti difficili da affrontare (lì abbiamo usato anche le staffe) e poi l’impegnativo traverso dove Renato, per poterlo superare, dovette impiantare un lungo chiodo che rimase lì per molti anni e che, a quanto mi dicono, è stato tolto. Altre difficoltà le abbiamo trovate poi nel Grande Diedro dove c’è un tetto che si deve aggirare attraversando e superando passaggi impegnativi.

La vostra via è soprannominata “il Diedro Nascosto” perché dal fondo valle non si riesce a vedere l’interno del diedro fino a quando non si è a circa metà della via e te lo trovi davanti.

Proprio così. È impressionante e quando lo vedi si prova, se non paura, una certa soggezione.

C’è stato un momento in cui avete pensato di non farcela ad uscire in cima?

L’apertura di una via è sempre un’incognita e i dubbi ci sono sempre, ma io ero abbastanza tranquillo perché sapevo che Renato era molto preparato ed aveva occhio. La via è logica e anche i punti più difficili, come i tetti, si possono aggirare.

E un momento dove ve la siete vista brutta?

Sì, quando eravamo sul Grande Diedro accadde un fatto che a pensarci ancora oggi mi fa rabbrividire. Era quasi buio e mentre io stavo preparando il thè Renato salì il primo tiro del diedro. Stava calandosi in doppia per raggiungermi quando lo vidi scendere veloce e aggrapparsi con le mani alla corda e con tutte le sue forze tentare di frenare la corsa. Ci riuscì perché non mancava molto alla base, ma corse un grande rischio.

A quei tempi non esisteva ancora l’Otto e come discensore usavamo due moschettoni. Probabilmente gli si erano aperti i moschettoni dentro i quali scorreva la corda.

Dove avete bivaccato durante tutti quei giorni?

Il primo giorno sotto il Diedro, ed è andata abbastanza bene perché avevamo le amache, il secondo in una nicchia dove abbiamo trascorso la notte seduti, il terzo giorno su una piccola cengia dentro il sacco da bivacco, il quarto giorno ancora su una cengia poco sotto la cima e il quinto dentro il boral, ma più che un bivacco fu un’attesa delle prime luci dell’alba per poter proseguire con la discesa.

E l’acqua?

L’acqua è finita presto, abbiamo patito la sete e il caldo, ma per fortuna la sera del terzo giorno cominciò a piovere e fu una benedizione.

Ma piovve anche tutto il quarto giorno…

Sì, non sempre intensamente, ma costantemente. Ormai eravamo dentro il dietro e una ritirata, se non impossibile, sarebbe stata molto più pericolosa e difficoltosa che salire con la roccia bagnata e con ai piedi gli scarponi. Le scarpette ancora non c’erano…

In quei momenti di lotta e resistenza vi scappava mai qualche imprecazione?

Sì, ma non bestemmie! Renato era un credente e guai nominare il nome di Dio invano.

Anche la discesa è stata molto impegnativa…

Sì. Non conoscevamo quell’ambiente e così, invece di proseguire lungo la cresta per la Torre di Lagunàz e il Monte di San Lucano, come oggi fanno tutti, il sesto giorno ci siamo calati in corda doppia verso il boral.

Quella gola sembrava non finire mai. Arrampicavamo da un salto all’altro senza tregua finché il buio ci colse ancora una volta. Ricordo che stavo facendo l’ultima doppia su un mugo quando all’improvviso è venuto giù di tutto e sono finito tra le braccia di Renato che ha frenato la mia corsa a non più di quattro metri dal vuoto. Lì abbiamo bivaccato un’altra volta bevendo solo tè perché il cibo era già finito da due giorni.

E poi?

Sfiniti e allo stremo delle forze, abbiamo continuato a scendere affrontando passaggi anche di V°. Eravamo così stremati, sia fisicamente che mentalmente, da avere delle allucinazioni. Sentivamo cori di montagna ed eravamo convinti di essere in tre e ogni tanto ci fermavamo imprecando perché l’ipotetico terzo era troppo lento nel fare le doppie.

È stata un’odissea! Credo che abbiamo fatto più di venti doppie facendo uso di tutto il materiale. In una ci siamo assicurati a una clessidra più piccola di un dito mignolo, ma è bastata per giungere al fondo del boral.

A valle come ci siete arrivati?

Grazie a tre doppie sui mughi che ci hanno permesso di superare la parete verticale che ci separava dal bosco. L’ultima, la più lunga, legando assieme le due corde! Il bello fu che una volta a valle ci vennero incontro delle persone chiedendoci se eravamo noi quelli del diedro perché stavano sopraggiungendo i soccorsi da Vicenza. Per due giorni aveva piovuto così non avevamo potuto fare i segnali di luce come da accordo con il gestore del bar di Col di Prà che era preoccupato per noi.

Una volta giunti a Col di Prà cosa hai provato: un senso di vuoto, pienezza, gioia, orgoglio, liberazione o che altro?

Tutte queste sensazioni. Considera che arrivai completamento sfinito, ma capii subito che avevamo realizzato qualcosa più grande di noi. Mai avrei pensato di poter arrivare a tanto.

E il ritorno a casa e alla quotidianità?

Una volta saputo dei soccorsi allertati, Renato decise che dovevamo tornare subito a Vicenza, ma non era in grado di guidare perché aveva le mani tutte nere, gonfie e piene di tagli. Guidai io, ma per la stanchezza a Feltre mi dovetti fermare per dormire un’ora, altrimenti avremmo di certo fatto un’incidente.

Dopo quell’esperienza, tornare alla normalità mi fece sentire molto più leggero: tutte le difficoltà della vita mi sembravano più facili da affrontare.

A distanza di cinquant’anni da quella grande avventura che sensazioni provi riandando con la memoria a quei giorni?

Allora, nel 1975, una volta a casa, mi resi subito conto della difficile e bellissima via che avevamo aperto, ma non pensavo di aver realizzato un itinerario così importante e famoso come è poi diventato. Per noi quella era solo una nuova e difficile via di salita.

Oggi quella via mi dà molta soddisfazione perché quelli che la ripetono, solo alpinisti forti, dicono che, oltre ad essere molto bella, è anche molto impegnativa. A distanza di venticinque anni, in cordata unica, anch’io l’ho ripetuta con altri quattro amici, ed è stata una nuova grande esperienza. Oggi mi sembra impossibile pensare che Renato ed io abbiamo aperto quella via.

Qual è lo spirito che incarna il Diedro Casarotto-Radin?

Quello del vero alpinista. Per andare lì bisogna possedere un insieme di doti che esulano dal saper superare passaggi di ottavo o nono grado in palestra. Il Grande Diedro è l’essenza dell’alpinismo perché richiede forza, resistenza, intuito, capacità tecniche e la mentalità di rimanere in parete più giorni, col maltempo e con tutte le privazioni, i disagi e le incertezze che l’apertura di una via così difficile ti fa vivere.

Credi che ci siano ancora delle vie così avventurose da aprire nelle Dolomiti?

Credo di sì, ma se si escludono pochi alpinisti, non c’è più nessuno che abbia voglia di mettersi in gioco, rischiare e fare tanta fatica per aprire vie come il Grande Diedro.

Questo perché?

Ci sono troppe comodità nella nostra vita. I ragazzi crescono abituati al facile e i più svolgono lavori sedentari. Pensa una volta i vari Cassin, Aste, Piussi, Lacedelli, tanto per fare qualche nome, gente che per lavorare usava le mani e con queste faceva callo e fatica. Sapevano come piantare un chiodo, oggi pochi giovani lo sanno fare. Sono abituati alle vie chiodate e con le soste già attrezzate. Salgono in sicurezza e questo può andare bene, ma non si può chiamare alpinismo. L’alpinismo presuppone uno spirito d’avventura, con tutte le sue difficoltà, i rischi e le incognite. Essere disposti a bivaccare in parete….

Pensi che ci siano delle responsabilità?

Credo di sì. Ad esempio, tutta la burocrazia e le responsabilità sulla sicurezza all’interno del CAI che fa sì che ci siano, ad esempio, più istruttori di alpinismo che alpinisti, più corsi in palestra che uscite in parete su vie più o meno lunghe.

Qualche anno fa hai subìto un brutto incidente.

Sì, avevo 72 anni, ero su una via di Heinz Grill nelle Pale di San Martino e da primo di cordata sono volato per venti metri sbattendo poi sulla parte. Ho riportato la frattura della tibia che mi ha costretto a sei mesi di terapie e riposo. Ho ancora una placca, ma non mi impedisce di arrampicare ancora.

E adesso che hai ottant’uno anni?

Arrampico come ho sempre fatto. Lo scorso anno ho ripetuto più di quaranta vie classiche fino al sesto grado e con uno sviluppo fino ai trecento metri. Non sono più quello dello Spiz di Lagunàz, fatico a portarmi peso in spalla, ma seguo il vecchio adagio: “Si arrampica prima con la testa, poi con le gambe e per ultimo con le mani”, e allora si risparmia energie.

________

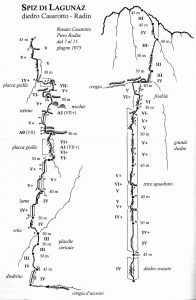

Diedro Casarotto-Radin (Parete Sud-ovest dello Spiz di Lagunàz 2338m – Pale di San Lucano)

Dislivello: 1350 m di cui 600 m di zoccolo (23 lunghezze) Difficoltà: 6a+ / VII-, A1

Prima salita: Renato Casarotto e Piero Radin, 7\12 giugno 1975

Prima ripetizione e Prima solitaria: Lorenzo Massarotto, 10\12 luglio 1982

Prima invernale: Giorgio Anghilleri, Riccardo Milani e Manuele Panzeri, 27\31 dicembre 1989

Prima libera: Paolo Benvenuti e Gianluca Bellin, 13\14 luglio 1996

Prima femminile: Marika Freschi con Francesco Scandolin, luglio 2004

Vittorino Mason – 7 Marzo 2024

Experience

Experience